ご挨拶

私のところに、“景道とはなんですか”という問い合わせがたくさん寄せられます。その時は、「床の間、屏風、棚を使って盆栽、山野草、水石を飾り、自然とのふれあい、心のやすらぎを享受するものです」、と答えていますが、多くの人からは“何のことかわからない” という答えが返ってきます。ごもっともです。

床の間は、室町時代の押し板を起源としていますが、江戸時代には掛け軸、刀剣、論語をしつらえ、武士道、の魂の在所として崇められてきました。それが時代とともに、特に戦後は床の間を聖なる場所と考える日本人はほとんどいなくなりました。

父、片山一雨は、「床の間を聖なる場所」と考え、刀剣に代えて、日本人が本来有する自然を愛する心の在所として床の間の復活を考えました。

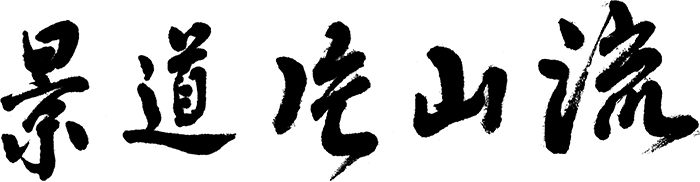

従来、盆栽、水石、山野草は、屋外の棚で育成されていましたが、父はそれを屋内の聖なる場所に飾ることとし、清潔を第一義に、景趣、景観、品格、雅味はもとより、侘び寂をも感じられる床飾りを追求しようとしました。飾りの作法、礼法、間のとり方などを論理的に完成させ、それを「景道」と名付けたのです。

「景道」が世間に普及しないまま忘れられてしまうのは残念だと考え、今まで「景道片山流」の弟子だけに配布していた教本を改訂し、当ホームページを立ち上げました。

近年、日本の盆栽や伝統文化に興味を持つ外国人の方が増えています。 外国の方にも、盆栽の樹姿造り、剪定だけでなく、いつか「自分の作品」を飾って楽しんで頂きたいという願いを込めて英文のページも作成しました。

当ホームページを見てくださった方が、少しでも日本の伝統美に興味を持ってくだされば幸いです。

片 山 好 正

昭和10年 東京 日本橋 浜町に生れる

昭和33年 学習院大学 政経学部 政治科 卒業